今回ご紹介するのは2020年1月に発売されたASUS社 27型170Hzゲーミングモニター「XG279Q」です。

追記2021年1月29日

当時(2020.02.28)の記事をそのまま掲載しています。

2021年2月12日より国内販売が開始しました。

「XG279Q」はWQHD(2540×1440)でIPSパネルを採用し高速なリフレッシュレート「170Hz」が最大の魅力です。

応答速度は「1ms(GTG)」と非常に速く反応が良いです。

- 新標準規格「165Hz」より一歩進んで「170Hz」へ

- 「XG279Q」の特長

- 開封の儀

- 外観

- 「XG279Q」をチェックする

- ケーブル周りの準備

- スイッチオン!

- 使ってみた感想

- 良かったところ

- 残念な点、注意する点

- 総評

- 主な仕様

- 話題のトレンド

新標準規格「165Hz」より一歩進んで「170Hz」へ

長い間、一般的なゲーミングモニターのリフレッシュレートは「144Hz」でした。

「165Hz」は以前から存在してましたが超高級モデルのみ採用されていました。 ついにエントリーモデルで「144Hz」から「165Hz」になりました。

更に「165Hz」から一歩リードして「170Hz」へ!!

リフレッシュレートの図解を描いたので参考にしていただけると幸いです。

コマとコマの間に、こんなモーションが存在してたなんて知らなかった! リフレッシュレートが高いほどFPSでは「AIM」が上がりやすくなります。

またレースゲームでもコーナーへ進入のタイミングが良くなりタイムレコードが更新しやすくなります。

「XG279Q」の特長

❶27インチWQHD(2560 x 1440)プロゲーマーと没入型ゲームプレイ向けに設計された超高速170 * Hzリフレッシュレートを備えた高速IPSゲーミングモニター

❷ASUS Fast IPSテクノロジーにより、1msの応答時間(GTG)を実現し、高フレームレートで鮮明なゲームビジュアルを実現します。

❸G-SYNC互換として認定され、デフォルトでVRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることにより、シームレスで涙のないゲーム体験を提供します。

❹ASUSエクストリームローモーションブラーシンク(ELMB SYNC)テクノロジーにより、ELMBとG-SYNC互換性が可能になり、高フレームレートでシャープなゲームビジュアルのゴーストやティアリングがなくなります。

❺プロフェッショナルな色域を備えた高ダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、DCI-P3 95%色域およびDisplayHDR400認定を満たすコントラストと色性能を提供します。

開封の儀

内容物(電源ケーブル、電源アダプター、DPケーブル、USBケーブル、クイックガイド、LEDライトカバー、HDMIケーブル)

外観

「XG279Q」をチェックする

外観は「マヤ文明」をイメージした神秘的なデザインはファンの購入欲をくすぐります。

パネルはフラットですのでゲーム以外の用途にも対応します。

モニターを支えるスタンドが少し小さくなって置き場所に自由度が増しました。

初期の「ROG STRIXシリーズ」のモニターは前足が無駄に長かったので設置場所が困難でした。

モニター背面には大きく「ROG」のロゴが堂々と構えています。

支柱のトップにも「ROG」のロゴがあります。

ちなみにLEDは点灯しません。

てっきりLEDライティングが備わってると勘違いしてました。

まずモニタースタンドを組み立てみます。

モニター支柱のネジとスタンドのネジを合わせて締めます。

接合したら「LEDライトカバー」を嵌めます。

スイッチを入れればスタンド中央から下に向かってLEDライティングが照射します。

こんな感じで幻想的なゲーム空間を演出します。

とても綺麗に照射するので「ブラックガラス」テーブルなど用いれば更に光が乱反射してアクセントに良いですよ!

組み立てが終わるとズシッと高級感溢れるモニターが完成!

「XG279Q」は「ピボット機能」を搭載しているのでモニターを「90度回転」して縦画面になります。

「WEB」「テキスト」編集にも効率よく作業することができます。

モニターの傾き具合を見てみます。

あまり大きく傾きませんので、もっと傾きが欲しかったらモニターアームを導入すると良いと思います。

上下のストロークを見てみます。

上下のストロークは大きく伸びます。

ケーブル周りの準備

ケーブル類の準備をしていきます。

各ケーブル(DPケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル)

電源ケーブルの先端

電源アダプター

電源アダプターは小さいですがコンセント周りが狭くて乱雑になりそうです。

モニター背面のインターフェース周りを見てみます。

「HDMI(v2.0)」x2「DisplayPort 1.2」、USB3.0 Type-B x1、USB3.0 Type-A x2 が装備されてます。

各箇所に接続していきます。

背面に「HDMIケーブル」と「電源ケーブル」を接続しました。

接続したら背面カバーを取り付けます。

カバーを取り付けると見た目がスッキリします。

スタンドにケーブル類を通します。

作業はこれで終了!

非常に簡単でした!

最後にモニターアームを取り付ける説明もしておきます。

「XG279Q」は「VESA」対応しますのでモニターアームを使って自由なレイアウトを活用してください。

モニターアームの土台はこんな感じです。

支柱を設置する位置が決まったら「赤印」を回すと締め上げられます。

最初に「VESA」取付の蓋を開けスタンド部分を取り外します。

赤印にマイナスドライバーを入れてカバーを外します。

外したら支柱を左側に回転させます。(回転させるとカバーが外しやすくなります。)

回転させたらカバーを外してネジも外していきます。

モニターアームと接合します。

モニターアーム取り付け完了!

設置が終わって、いよいよ電源投入します。

スイッチオン!

背面の「ジョグコントロール」を使って各項目の設定を操作します。

まず最初に日本人なら言語を「日本語」に切り替えます。

「システム」→「言語」→「日本語」の順に操作してください。

それでは簡単にメニュー紹介をしていきます。

「ゲーミング」と「画像」

「色」と「入力選択」

「照明効果」と「MyFavorite」と「システム」

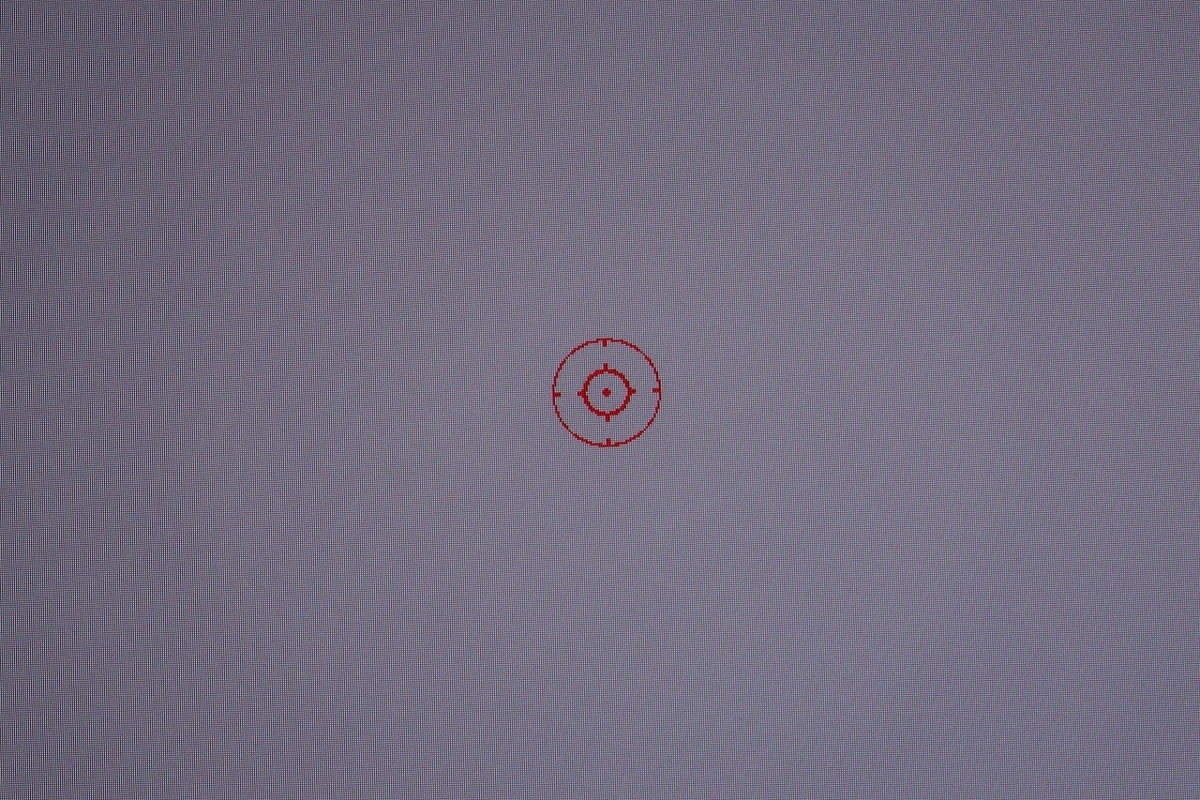

まず「ゲーミング」の中に「Game Plus」にFPSなど初心者向けのアシスト機能の照準が搭載されてます。

画面中央に照準マークが表示されます。

照準パターンはメニューの中から選べます。

ゲームに慣れてくると邪魔に感じてきます。

その時は初心者、卒業です!

「色」の中に「カラー」と「ガンマ」があります。

特に画質調整に拘りがなければ無理に設定しなくても大丈夫です。

「カラー」は簡単に画面全体の色を「ケルビン」で一括設定できるので効果を見ながらお好みの色味を探してください。

ガンマは暗部のシーンで設定すると分かりやすいです。

「照明効果」の中に「Aura Sync」「Aura RGB」「照明モーション」の設定があります。

「Aura Sync」はUSBケーブルを繋いでPCとリンクさせてPC全体としてLEDイルミネーションが駆動するので幻想的なゲーム空間を演出します。

インパクトは一番あります。

「Aura RGB」はモニター単体でLEDイルミネーションを楽しむことができます。

「照明モーション」はスタンドの下からロゴマークが照射されます。

光量の調整ができます。

では画面を見てみます。

最初に「黒」「白」の画面を確認してみます。

「黒」は4隅に光は確認できますが気にならない範囲です。

当たりくじを引いたくらい満足な「黒」です。

こればかりは個体差があるので仕方ありません。

「白」では、たまに「ドット欠け」を発見することができます。

とりあえず「ドット欠け」が見当たらなくて一安心!

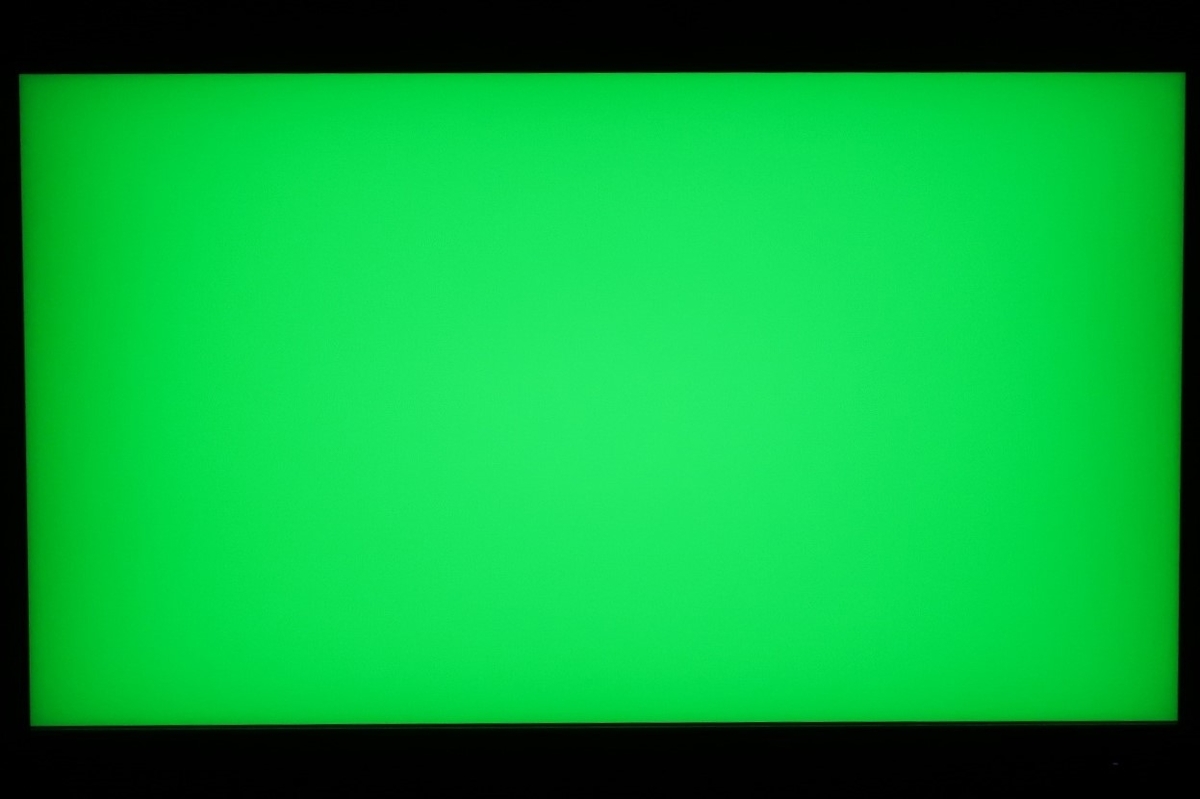

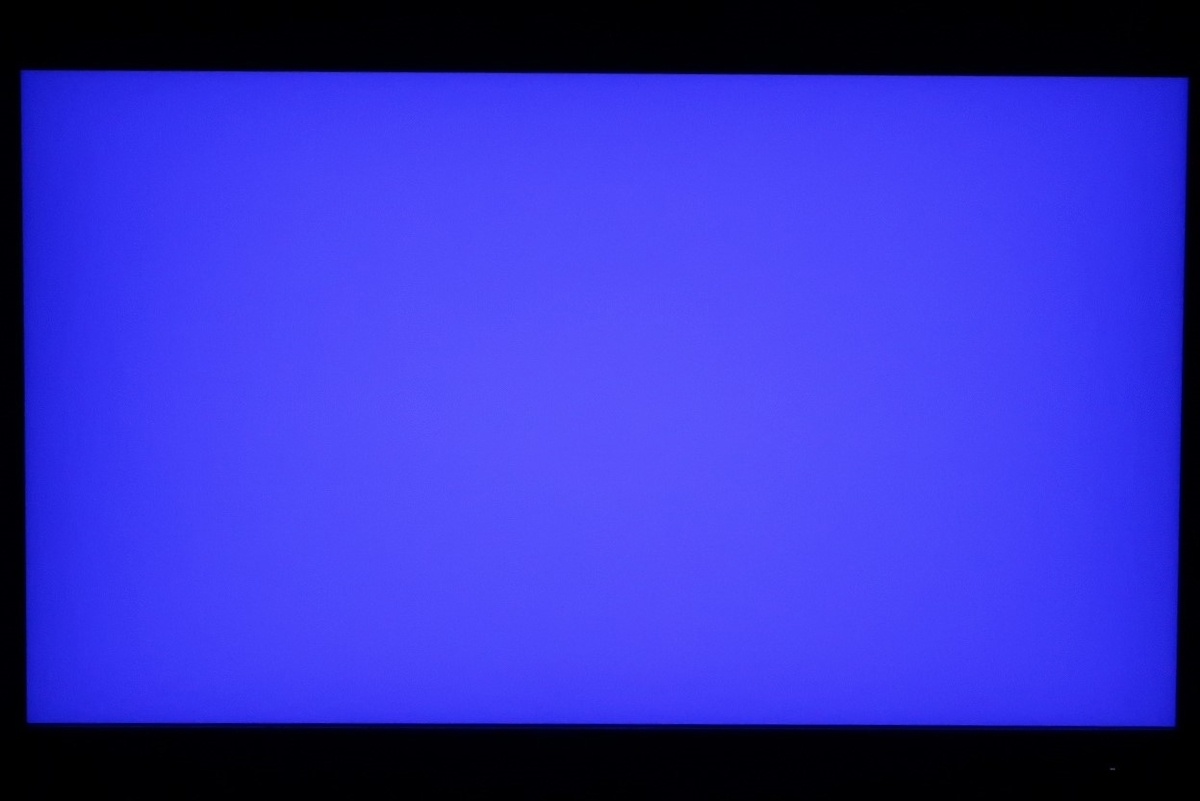

「赤」「緑」「青」の画面を確認します。

今回の「XG279Q」の「RGB」は非常に綺麗です。

この良さげな予感は筆者好みのパネルとなりそうです。

ベゼル(縁)の太さを見てみます。

約8mmなので一般的な太さです。

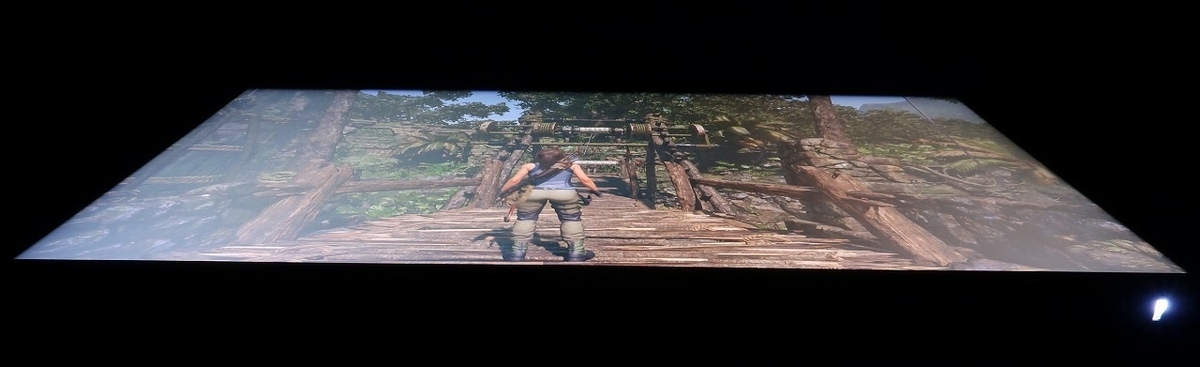

ではゲーム画面を見てみます。

ゲームタイトルは「SHADOW OF THE TOMB RADER」です。

おぉー!かなり綺麗です。

正面から見ても「白っぽさ」が全くなくて明るく色鮮やかで観ているだけで気持ちが良いです。

「デフォルト設定」にもかかわらず、ここまで画面が綺麗だと画質設定は不要な感じです。

画質は画質は申し分ないくらい完成度が高いです。

視野角を確認します。

「左右」と「下」を見てみます。

IPSパネルの性質上「白み」はありますが色味は破綻せずゲームタイトルが識別できる範囲なので、かなり優秀な部類に入ると思います。

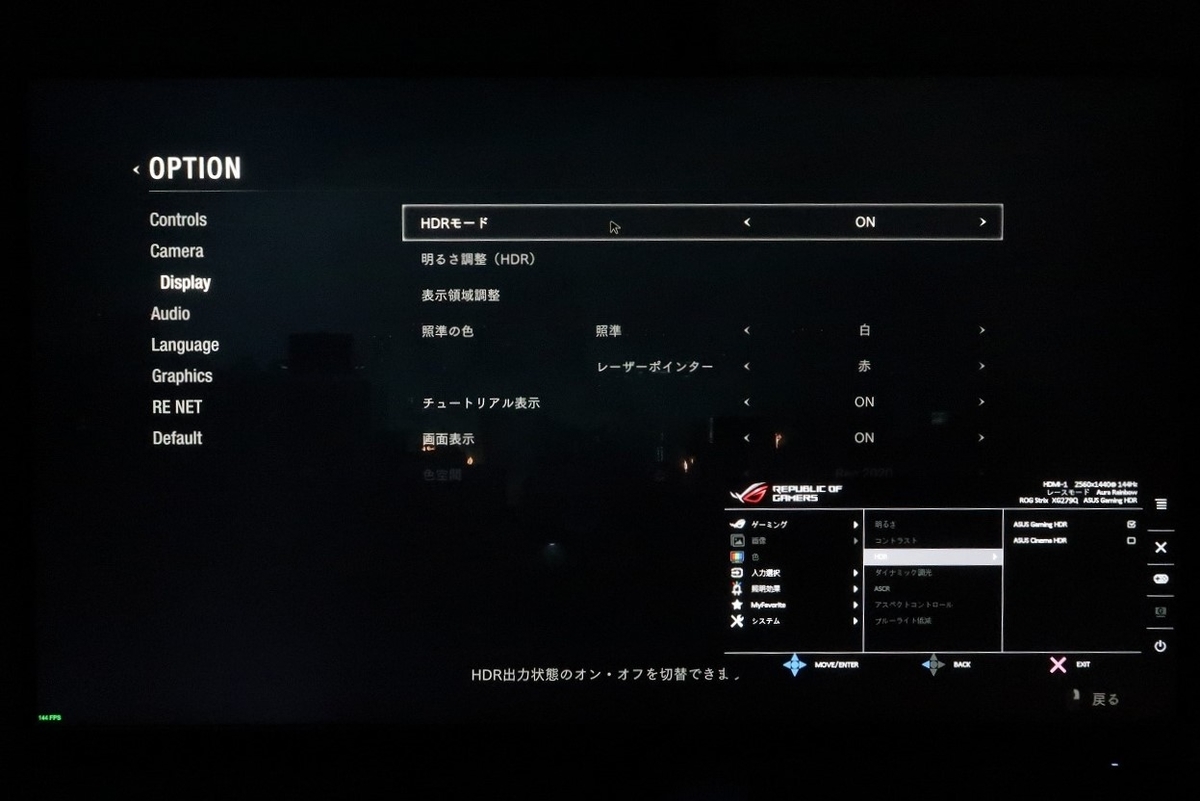

明暗のメリハリを表現する「HDR400」の効果を見てみます。

「HDR400」を検証するゲームタイトルは「バイオハザードre2」です。

HDR効果・・・左「ON」、右「OFF」

筆者個人の好みでは「HDR」は「OFF」の方が暗部が見やすくてゲームがしやすいです。

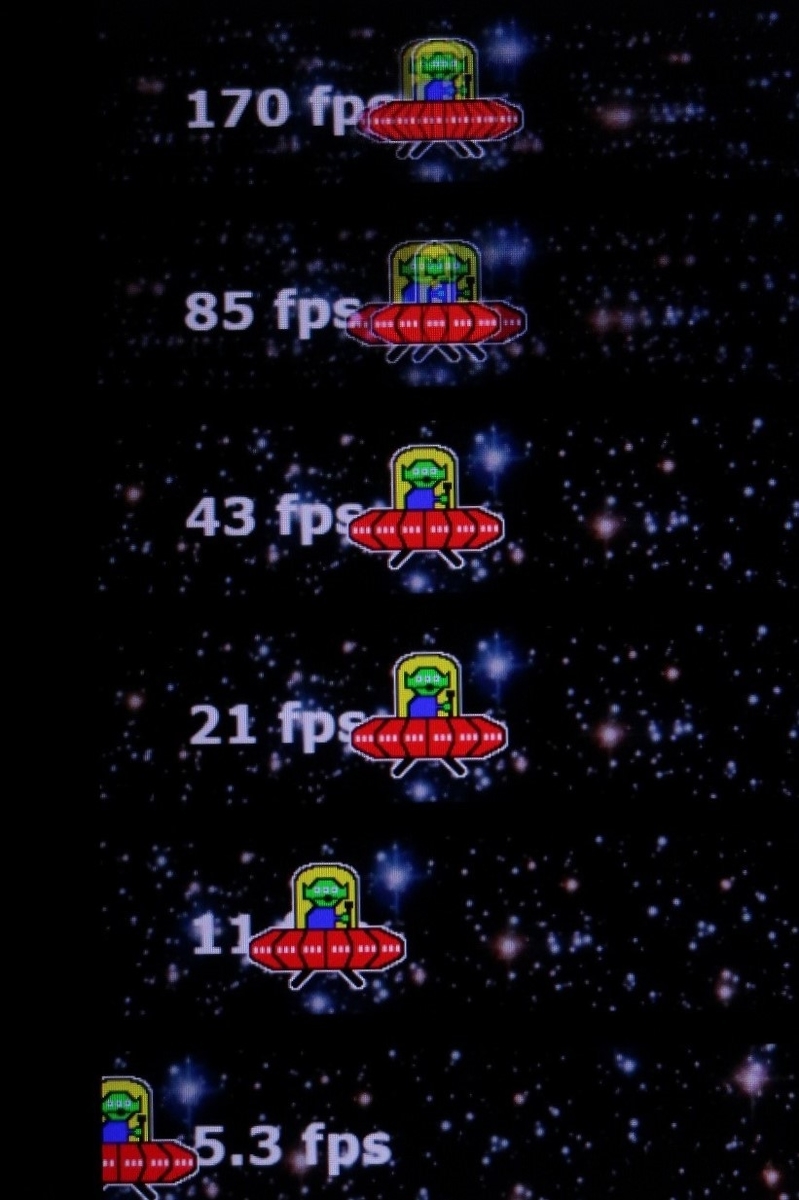

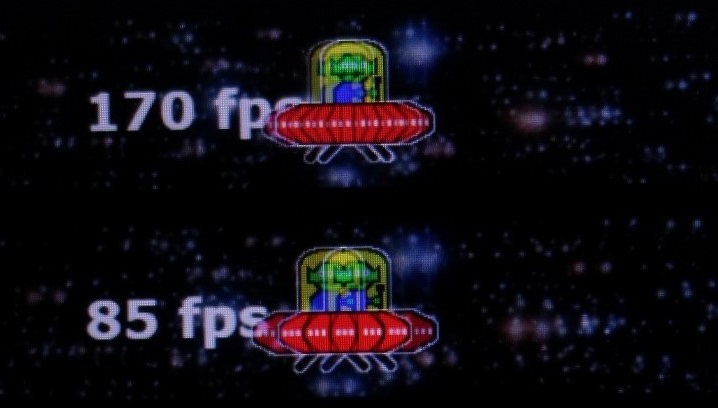

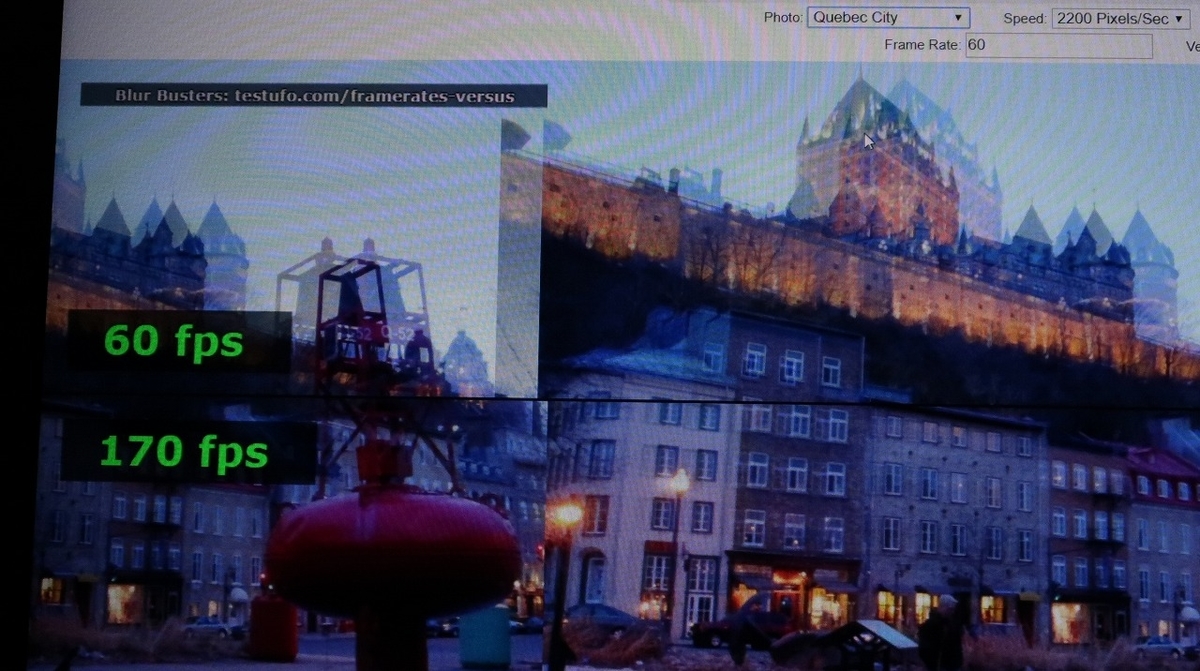

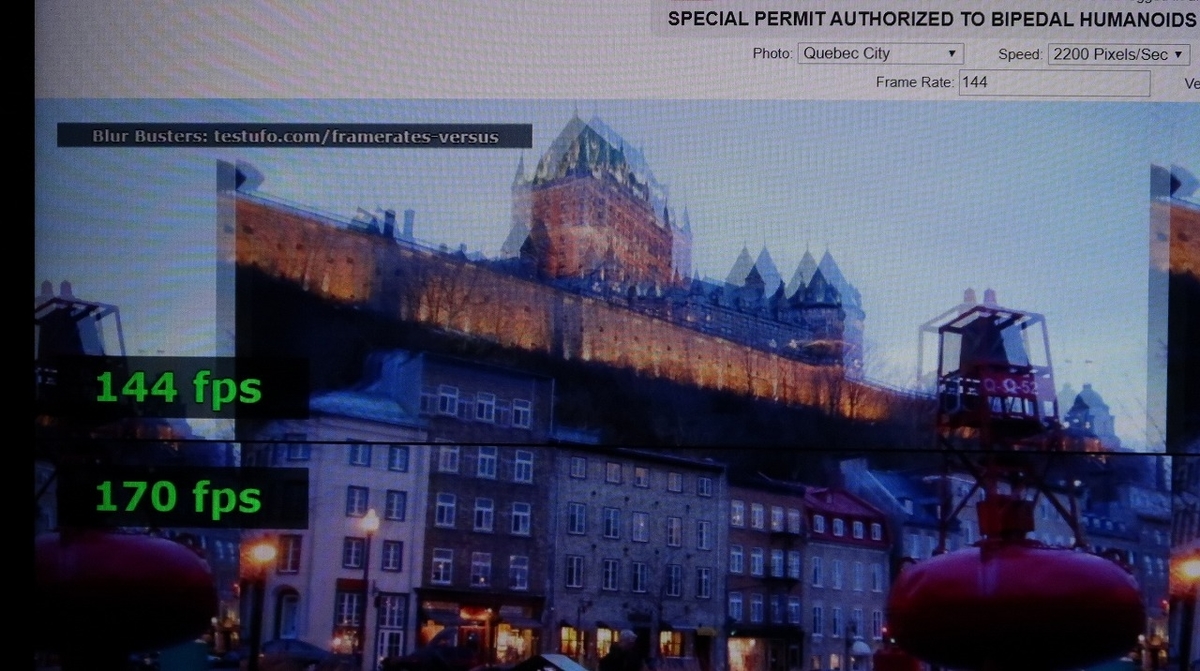

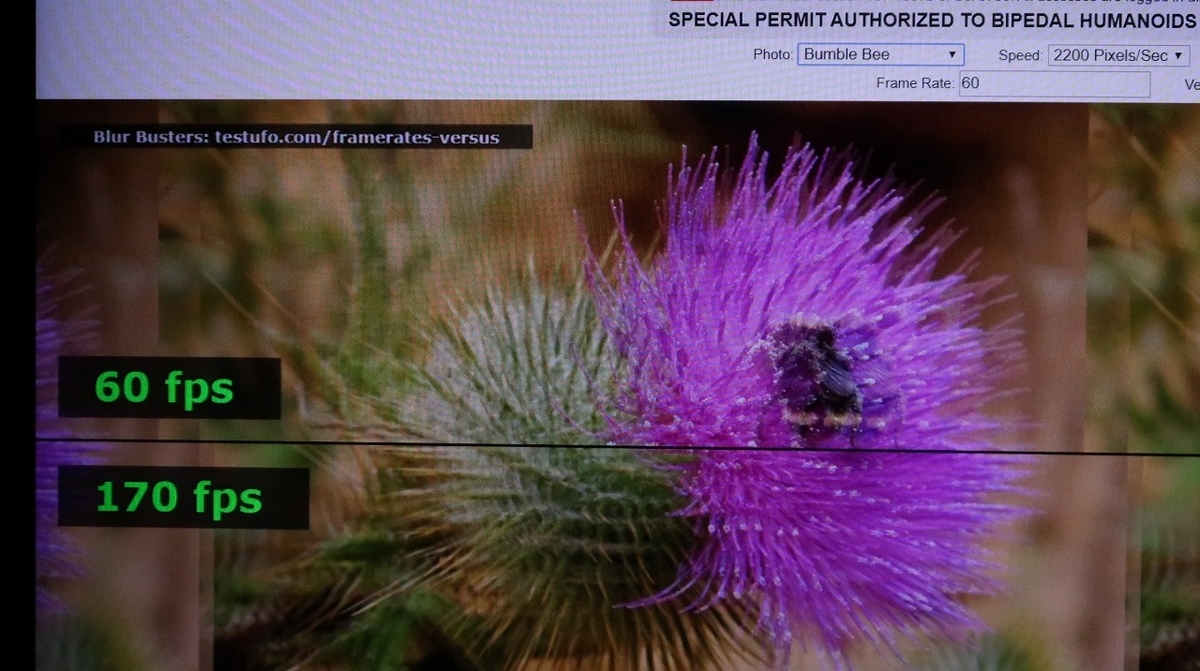

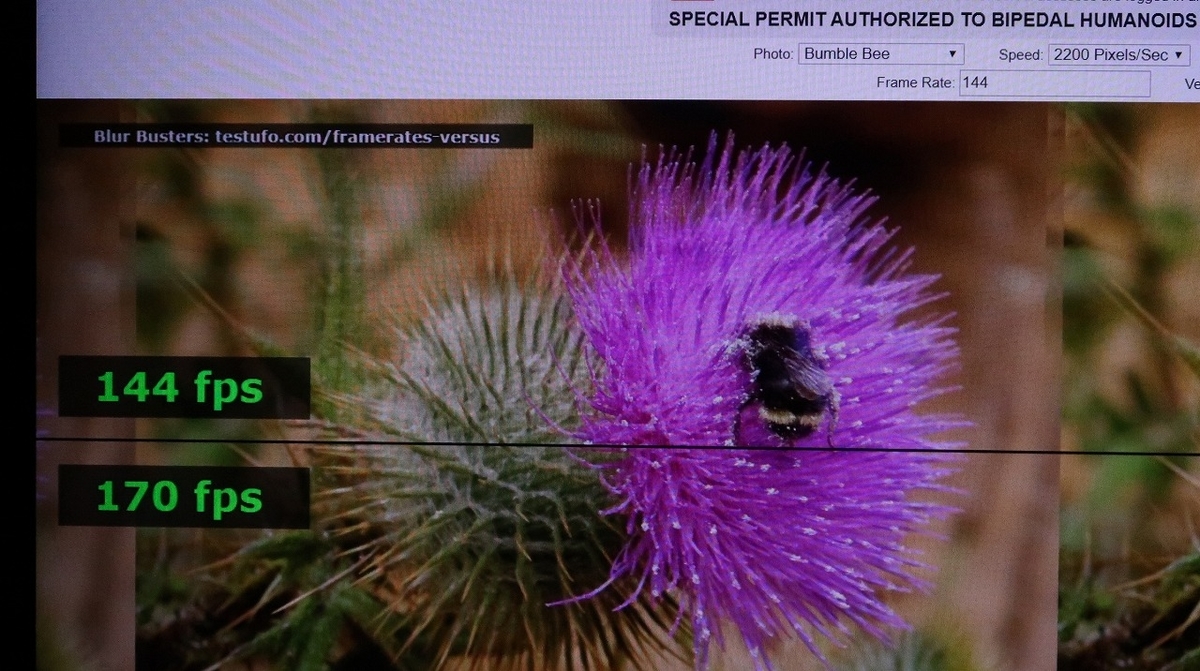

「XG279Q」の醍醐味であるリフレッシュレート「170Hz」の実力をみてみます。

リフレッシュレートのテスター「BLUR BUSTERS Motion Tests」を用いてフレームレートの違いを検証します。

見方としては「残像」の幅が大きいほど粗いということになります。

残像が細かいほど「コマ」の間に「コマ」がたくさんあるので滑らかなモーションとして認識できます。

スーパースローモーションカメラがあれば一目瞭然なのですが今回はスクリーンショットで判断していただけると幸いです。

「170Hz」と「120Hz」

「170Hz」と「144Hz」

ちなみに「60Hz」ではこんなにも差があります。

シーンをかえてみます。

「170Hz」と「60Hz」

「170Hz」と「144Hz」

「170Hz」と「60Hz」

「170Hz」と「144Hz」

「170Hz」を一度、体験してしまうと「144Hz」すら粗く感じてしまいます。

眼の慣れとは恐ろしいものです。

知らぬ間に「動体視力」を養えるとは・・・筆者も驚きです。

使ってみた感想

「170Hz」の新体験は本当に感動しましたが・・・。

本音を言うと筆者は以前にACER社27型フルHD「165Hz」を体験済みなのでリフレッシュレートの感動は「5Hz」でも上がった気がしないんです。

本当に感動したのは高いリフレッシュレートでありながら超高画質に大満足!

どんなに高速でも色味が破綻しないので美しい画質は保たれたままゲームが楽しめるのが「XG279Q」の醍醐味です。

わざわざ輸入してまで購入した甲斐がありました。

良かったところ

❶「170Hz」でも色味が破綻せず美しい画質は保たれる。

❷モニタースタンドが小さくなったことで設置しやすくなりました。

❸「HDMI」入力でも「144Hz」が認識します。

残念な点、注意する点

追記2021年1月29日

当時の記事をそのまま掲載しています。

2021年2月12日より国内販売が開始しました。

❶輸入なので仕方ないのですが「電源ケーブル」普通コンセントとは違うのが不便でした。

不便にも「2p」ケーブルが付属していないので「3p」ケーブルは「2p」に変換する必要があります。

❷モニターの傾きが少ないので必要に応じてモニターアームの導入も考慮しなければならない。

❸「XG279Q」は現在、日本向けに発売されてません。 アメリカでは「631ドル」で発売中!

近いうちに日本向けに発売すると思います。

総評

最近はエントリークラスでも「165Hz」が標準搭載しているのでフレームレートの驚きは少なくなってくるでしょう。

ところが「XG279Q」は違います。

画質を犠牲にすることなくリフレッシュレート「170Hz」の体験は、とても素晴らしかったです。

画質はGIGABYTE製の「AORUS AD27QD 」に近い気がしました。

最近よく謳う「165Hz」「IPSパネル」といった構成は「低価格=エントリーモデル」と「高価格」の二極化が進んでると感じました。

「エントリーモデル」の特徴はリフレッシュレートは「165Hz」でも「IPSパネル」の色味に差が出ます。

例えば「エントリーモデル」は画面全体が「やや白め」に対し「ハイエンドモデル」では「白み」が一切なく色鮮やかに再現しています。

この「白さ」が金額の差別化が生じていると筆者は感じました。

「XG279Q」では「165Hz」を超えても「IPSパネル」特有の「白み」が犠牲になることなく美麗な画質を実現しました。

しばらくモニターは「XG279Q」と付き合っていきたいと思います。

お目通し戴き、ありがとうございました。

AD: N.K

AI: N.M

主な仕様

サイズ-611x(422~542)x270mm

画面サイズ-611x(422~542)x270mm

重量-7kg(スタンド含む)

ステレオスピーカー: 2W x 2