今回ご紹介するのは2022年6月に発売されたMini-Itx小型PCケースFormD社「T1 v2=以下、v2」です。

今回ご紹介するのは2022年6月に発売されたMini-Itx小型PCケースFormD社「T1 v2=以下、v2」です。

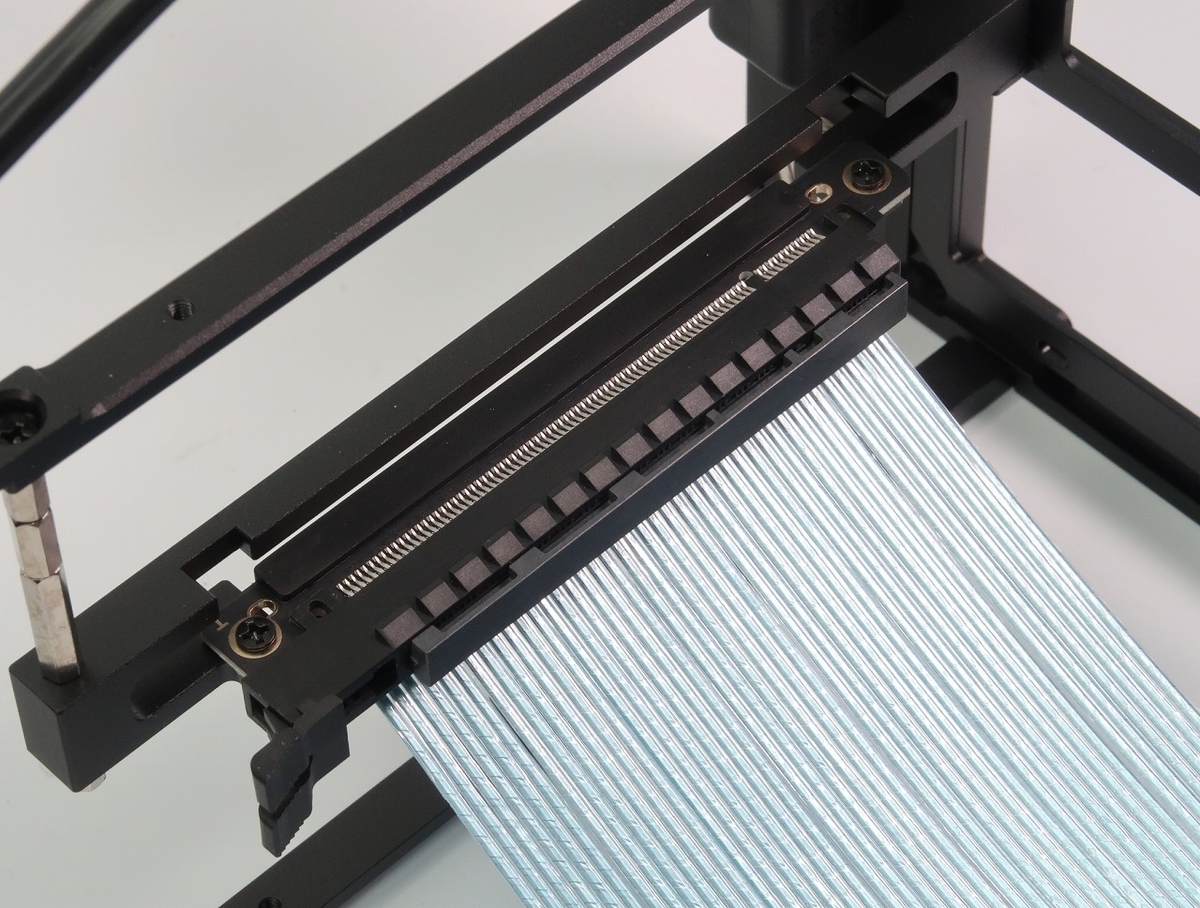

筆者が購入したのはサンドウィッチタイプのPCIe4.0ライザーケーブルのアルミ製メッシュです。

ラインナップは以下の通りです。

カラーバリエーションは「ブラック」「ホワイト」「チタニウム」の3種類です。

カラーバリエーションのほかに「サンドウィッチ」「リファレンスモデル」「縦型」の3種類あります。

❶「サンドウィッチ」・・・ライザーケーブル付属(205ドル~)

❷「リファレンスモデル」・・・GPU直挿し(175ドル~)

❸「タワー型」・・・縦型オプションパーツ使用(40ドル)

ライザーケーブルは「PCIe3.0」「PCIe4.0」の選択が可能です。

また「サイドメッシュパネル」は「スチール製」と「アルミ製」の選択が可能です。

他に細かな追加パーツとして用意しています。

それでは「T1 v2」を組み立てながらレビューしていきます。

- FormD「T1」は何が魅力なの?

- 「T1 v2」はかなり最適化されている!

- 開封の儀

- 外観(完成)

- 「T1 v2」はジグソーパズルのようだ!

- 使ってみた感想

- 良かったところ

- 残念な点、注意する点

- 総評

- 主な仕様

- 関連商品

- トレンドアイテム

FormD「T1」は何が魅力なの?

「T1」は320mm超えるVGAが入るサイズでありながら、とことん最小サイズを追求した超小型PCケースです。

内部構成は中敷きをマザーボードとグラフィックボードで挟む「サンドウィッチ」タイプになります。

❶グラフィックボードが「3スロット」に対応する

❷完結型ケースでなくパーツ1つ1つをご自身で組み立てる

❸状況に応じて「トランスフォーム」が可能です。

例えば・・・

①「薄い空冷クーラー/簡易水冷」+「3スロットVGA」

②「大型空冷クーラー」+「2スロットVGA」

③「本格水冷」+「3スロット/2スロットVGA」

④「本格水冷」+「水冷VGA」 など限られた「極狭スペース」にも関わらず強力な冷却性能を保持できる環境を持ちながら「大型グラフィックボード」が詰め込めるのが「T1 」の最大の魅力です。

今までも「大型グラフィックボード」が換装できるケースは多数、存在してますが多くは「CPUクーラー」が「ロープロファイル」のみ対応とか、とにかく「CPU部」における冷却性能は非常に乏しいです。

よって「CPU」「VGA」どちらも「強化された冷却性能」を保持できるのはFormD「T1」だけです。

「T1 v2」はかなり最適化されている!

旧世代「v1」との違いは以下の通りです。

❶フロントパネルが2枚構成から1枚の一体型になることでガタツキが軽減されました。

❷ネジやパーツ取り付け金具の点数が格段に少なくなった! そのおかげで組み立ての際には迷いや間違えが起きにくくなった!

❸「v1」のサイズをそのままでありながらグラフィックボードの全長が「323mm」まで拡張できるようになりました!

❹電源ボタンはフロントパネルの両サイドに極力、目立たずに配置することができます。 オプションパーツにて「v1」と同じく背面の丸ボタンも対応しています。

❺サイドパネルの剛性が上がってカチッとしっかり留められるようになりました。

開封の儀

外観(完成)

「T1 v2」はジグソーパズルのようだ!

完成形ですが大きさを見てみます。

「v2」の容量は「9.95ℓ」です。

「v2」のサイズは「W135×D335×H220㎜」です。

「v1」は「W133×D330×H216㎜」です。

ほぼミリ単位なので大きさは変わりません。

「A4-SFX」は「W112×D327×H200mm」

ちょっと並べてみます。

左「V2」、右「V1」「A4-SFX」

「V1」とは見た目では見分けがつきません。

SFF界の中で最も小さい「A4-SFX」と比べて一回り大きいです。

「PS4コントローラー」と並べてみます。

この大きさならテレビの横に置いても目立たなくて良いです。

それではパーツ1つ1つを組み立てていきます。

取扱説明書が付属していなかったので「当サイト」をマニュアルと思って参考にしていただけると幸いです。

それと作業説明のためパーツ手順が前後する場合がございますが、ご了承ください。

まず最初に決めておかないといけないのは・・・

①「薄い空冷クーラー/簡易水冷」+「3スロットVGA」

②「大型空冷クーラー」+「2スロットVGA」

③「本格水冷」+「3スロット/2スロットVGA」

④「本格水冷」+「水冷VGA」

の構成によって使うパーツや順番が変わってきますので、あらかじめ構成を決めてから組み立てていくと良いでしょう!

筆者は①「薄い空冷クーラー/簡易水冷」+「3スロットVGA」の構成で組み立てていきます。

では組み立てみます。

PC構成

【CPU】AMD社「Ryzen 7 5800X3D」

【マザーボード】「ROG STRIX X570-I GAMING」

【メモリ】キングストン社「HyperX Predator RGB 4000MHz 8×2/16GB」

【GPU】「ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING」「TUF-RX6900XT-O16G-GAMING」

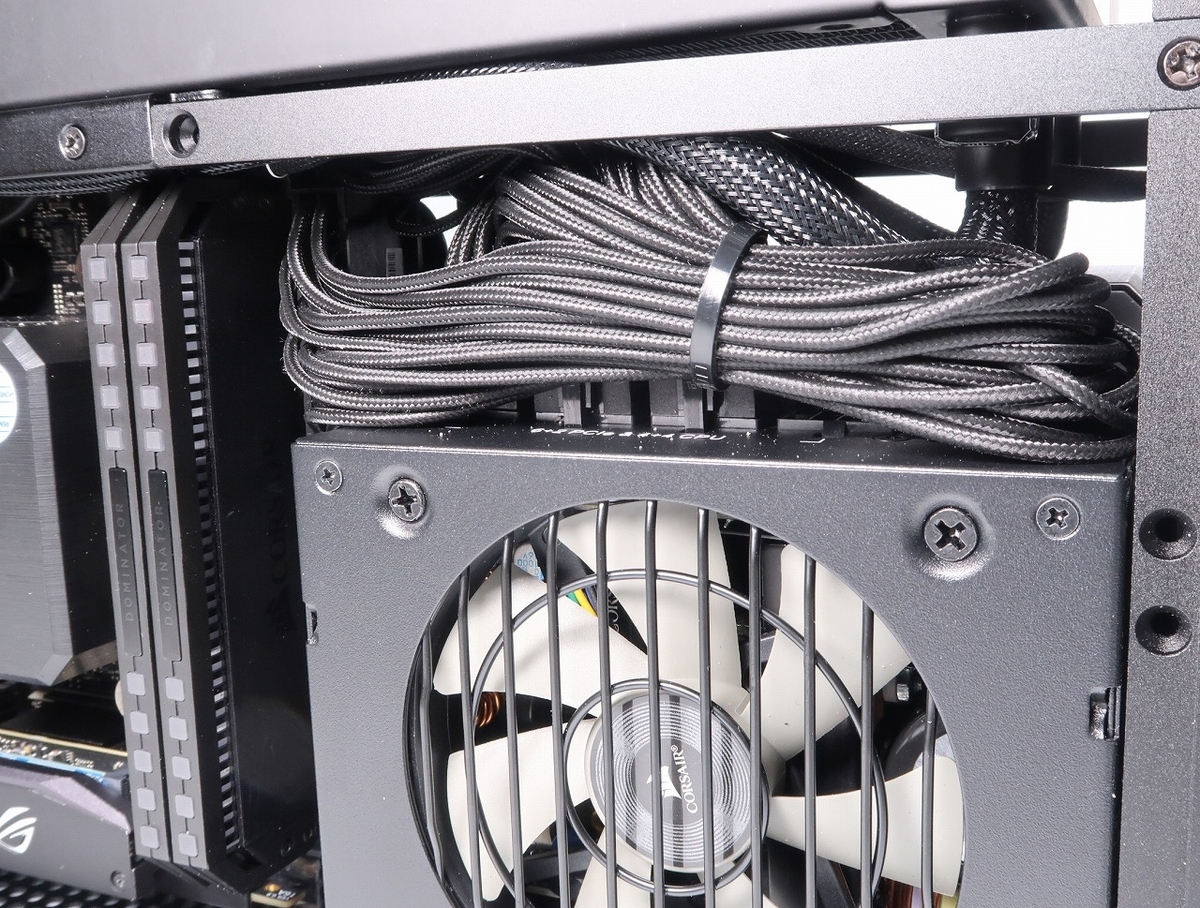

【PSU】コルセア社「SF750 Platinum」

【クーラー】【AIO】EK社「EK-AIO Basic 240」

【ファン】ノクチュア社「Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black」

「バックプレート」+「3スロット」を取り出します。

VGAスロット数に応じてプレートを重ね合わせてネジで留めます。

上下の向きは、どちらも対応しています。

「3スロット」に合わせてみます。

次に「フロントパネル」と「バックパネル」をフレームで固定します。

長めのネジを使用します。

先に3本のフレームを固定しておくと強度が増して組み立てが楽になります。

「電源ユニットフレーム」を取り付けます。

このタイミングで「電源ケーブル」も付けておきます。

取り付けるとこんな感じです。

ついでに「電源ボタン」を付けます。

左右どちらも対応します。

「グラフィックボード」の「フレーム」を取り付けます。

「グラフィックボード」の厚みに応じてソケットネジを付け足します。

「3スロット」の場合は全部(3個)使います。

フレームに固定します。

取り付けるとこんな感じになります。

固定したら「マザーボード」の「4点」ネジを付けます。

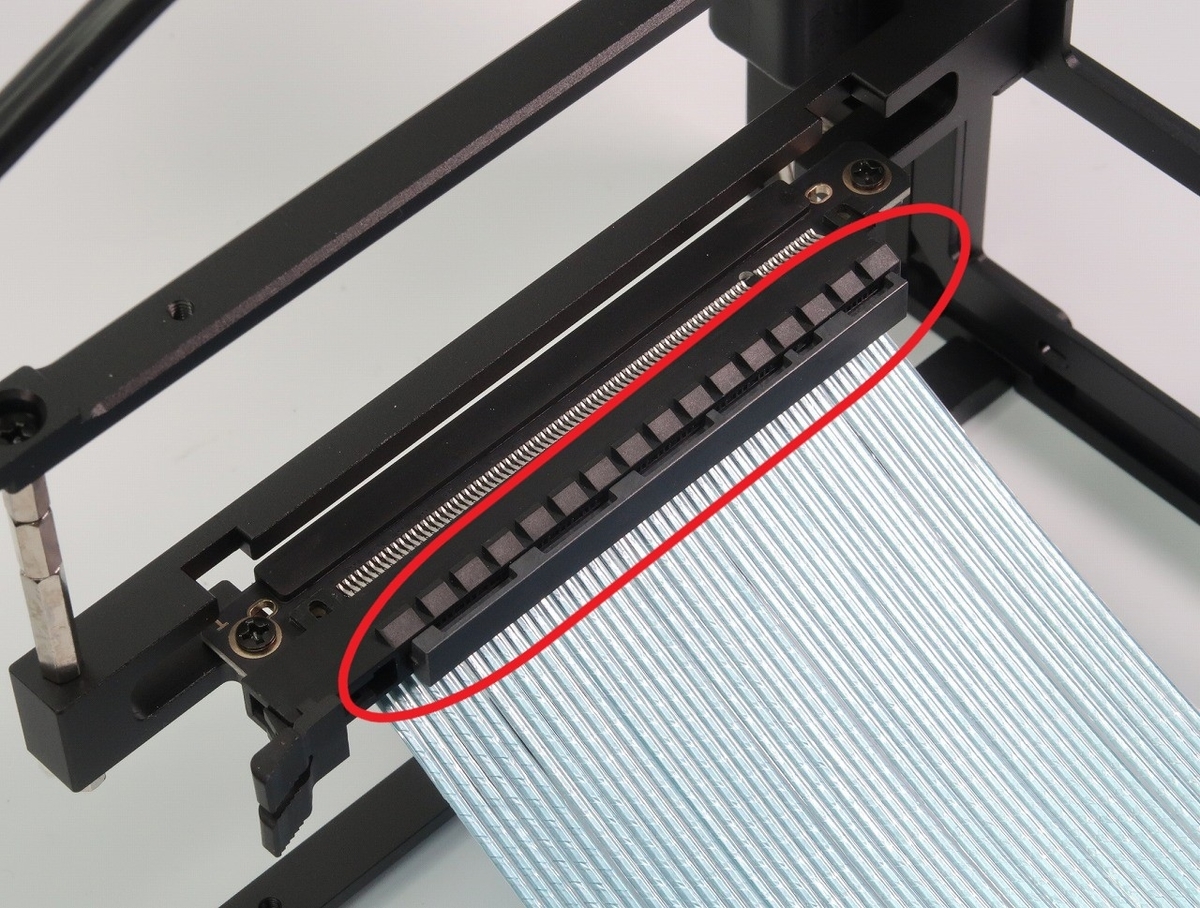

このタイミングで「マザーボード」と「グラフィックボード」を延長してつなぐ付属「ライザーケーブル」を取り付けます。

次は「グラフィックボード」を取り付けます。

サンプルとして「全長320mm」のASUS社「ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING」を使用します。

「全長320mm」の場合は横から入らないので「マザーボード」を取り付ける前に「フロントパネル」を外す必要があります。

「グラフィックボード」を換装したら「ライザーケーブル」を接続します。

あと「2mm」くらいの隙間がありますが「全長320mm」が限界と思ってください。

「固定アダプター」でしっかり固定します。

「グラフィックボード」と「マザーボード」を「ライザーケーブル」で繋ぎます。

ここで注意!

上からパネルを留めようとすると「ライザーケーブル」が押しつぶされて「VGAスロット」から外れてしまいます。

「ライザーケーブル」の素材が固いのが原因です。

対策として「付属ライザーケーブル」のキャップをストッパー代わりにします。

良い具合に「キャップ」がロックしてくれます。

CPUクーラーを取り付けます。

最初にラジエーター部分のフレームを両サイドに留めます。

取り付けるとこんな感じです。

良い感じにスッキリ収まりました。

コツとして電源ユニットから生えるケーブルは極力、少なくしたほうが良いでしょう。

最後に「CPUヘッド」を取り付けます。

ホースの取り回しが苦労しました。

最後にサイドパネルを挟みます。

そして完成!

フロントパネルの左にある小さな「スイッチ」を入れます。

使ってみた感想

「V1」と同様に「ジグソーパズル」を組んでいるようで大変でした。

ただパーツの点数が減った分、迷いも少なく比較的、時間はかかりませんでした。(所要時間6時間くらい)

「V1」の時はどことなく「ガタツキ」や「きしみ」がありましたが「v2」はパーツの強度や使い勝手がかなり最適化されているので完成後はカチッと綺麗に仕上がります。

もしもガタツキが気になったらネジにシールテープを巻いておくと効果的です。

ミニマリスト向けのデザインなので「電源ボタン」が視覚的に排除されている点が気に入りました。

10リットルを超えないサイズでありながらハイエンドグラフィックボードが入るのは「T1 v2」だけです。

良かったところ

❶「V1」と比べてパーツ点数が少ないので組み立てやすくなった。

❷10リットル未満なのに120mm×2ファン(厚15㎜)の水冷クーラーが運用できる。

❸上下、どちらの向きでも対応できる。

❹ミニマリスト向けのデザインなので「電源ボタン」が視覚的に排除されている。

❺全長320mmの大型グラフィックボードが換装できる。 「W140mm×L323mm(3,25スロット)」まで対応!

❻「120mm×2 簡易水冷クーラー」も収まる!

ただし「ファン」の厚みは「15mm」を使用します。

❼サイドパネルがメッシュのおかげで冷却性能(特にVGA側)が良いです。

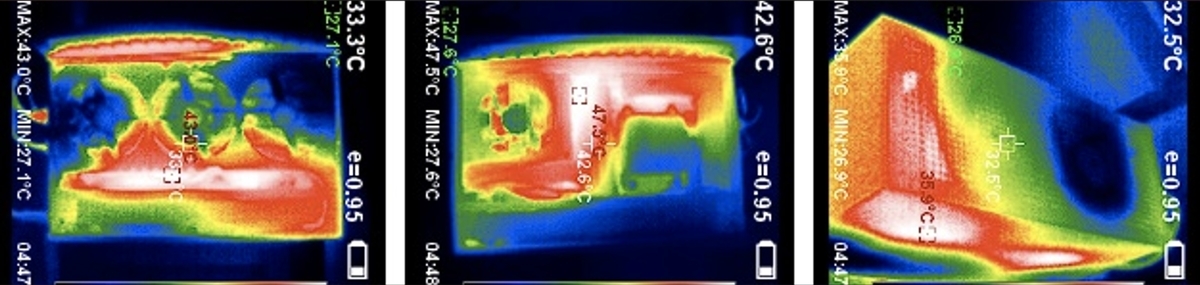

ちょっと試しに「Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー」で遊んでみます。

プリセットは最高画質の「4k144hz」です。

室温は「26℃」です。

ゲーム中のサーモグラフィ画像を見てみます。

PCケースは最大50℃を超えないので室内が涼しくて快適です。

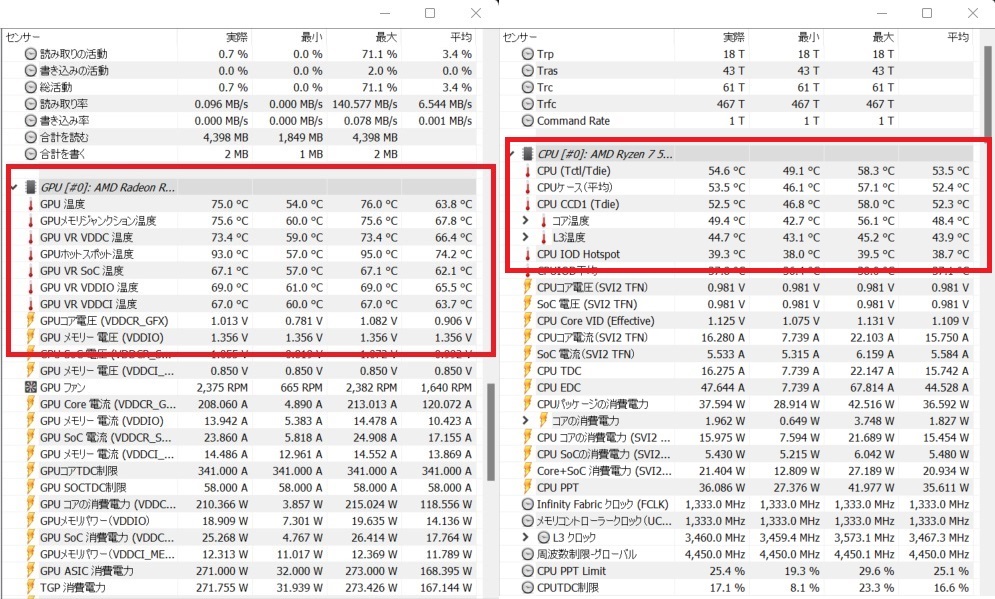

PC内部を見てみます。

「CPU」は55℃前後で「GPU」は75℃前後です。

全方位メッシュなので冷却性能は抜群に良いのが分かります。

❽ノイズはかなり静かです。

最大「46db」です。

❾「NO LED 」なので余計な装飾品や出っ張りがないシンプルデザインです。

残念な点、注意する点

❶付属ライザーケーブルの素材が非常に固いので上からパネルを閉じようとすると「VGAスロット」から外れてしまいます。

対策としては素材の柔らかいライザーケーブルにする又は付属ライザーケーブルのキャップストッパー代わりに使用する。

❷時間経過でネジが緩むことがあるので気になる方は「シールテープ」巻くことをオススメします。

❸縦に支柱(フレーム)がないので重心のバランスが悪くケースが傾きます。

気になる方は、なるべく重心バランスを意識して構成を組むと良いでしょう。

総評

「V2」は「v1」のサイズを変えずに「320mm」のグラフィックボードが換装できるのが「SFFファン」として高く評価したいです。

ただ年末に発売を控える「RTX4000シリーズ」や「RX7000シリーズ」ではさらに肥大化されると予想されます。

「ウルトラハイエンドVGA」の換装は難しいかもしれません。

今後は可能な限りサイズを優先して「T1 v2」と共に次世代を渡りたいと思っています。

お目通し戴き、ありがとうございました。

AD: N.K

主な仕様

サイズ-W135×D335×H220㎜(9.95L)

CPU高さ-48~88mm

VGAスロット-1.25~3.25 SLOT

関連商品

トレンドアイテム